На днях в Государственном музее архитектуры имени Щусева открылся рождественский фестиваль «Дары», который проводится музеем совместно сМеждународным содружеством христианских художников «Артос». В рамках проекта пройдут выставки, концерты, мастер-классы, круглые столы и публичные лекции. «Как и волхвы, мы стремимся принести свои дары родившемуся в мир Спасителю. Каждый − в меру своего таланта и в меру своего понимания. Главное здесь не только само приношение, но и намерение, желание сердца», − говорится в «манифесте» участников проекта.

Что такое культура современного общества, которое еще недавно было принято считать постхристианским а теперь, скорее, было бы правильно назвать постсекулярным? Современно ли церковное искусство и обязательно ли искусство христианское должно быть литургическим? Жива ли христианская культурная традиция, может ли она давать новые плоды? И почему сейчас порой приходится наблюдать, как пространство священного засоряется продуктами масскультуры, пусть и завернутыми во вроде бы благочестивые фантики?

Послушаем, что об этом думают кураторы и организаторы проекта.

Сергей Чапнин: Внелитургическое искусство – неотъемлемая часть христианской культуры

Творчество, вдохновленное молитвой, реальным опытом жизни во Христе, стремлением проникнуть в тайну благодатного образа, не обязательно носит строго литургический характер. Внелитургическое искусство – это тоже неотъемлемая часть христианской культуры, которая требует бережного отношения. Не только в том смысле, что мы призваны сохранить созданное в XII, XIX или ХХ веке, но и преумножить — творчески, в духе христианской свободы и любви.

Я убежден, что все рассуждения о том, что Церковь против современного искусства, не имеют под собой никаких оснований. Церковь была, остается и всегда будет против циничной шутки, пошлости, подделки, воспевания низменных чувств, кощунства. Если это становится главным содержанием современного искусства, Церковь не может это принять. Но и в этой печальной ситуации полностью отдать всю территорию современного искусства таким художникам, и совершенно отказаться от этого понятия Церковь не может.

Было бы ошибкой утверждать, что современная христианская культура — это всего лишь констатация факта, что Церковь жива. Это яркое, мощное свидетельство о том, что дух свободы и творчества живет в Церкви и раскрывается в том, что делают художники, вдохновляясь христианским идеалом.

Гор Чахал: Преодолеть системный постмодернистский кризис может лишь религиозное отношение к искусству

Диалог Церкви и современного искусства меня интересует с начала века, когда антиклерикалы своими «художествами» добились того, что я уже не мог выставить в Москве работы с христианской тематикой, которая для столичных кураторов, арт-функционеров и руководителей художественных институций стала, практически, табуированной темой. Я чувствовал необходимость предпринять какие-то шаги для преодоления растущей поляризации культурной среды. С того времени было организованно несколько круглых столов, связанных с проблематикой диалога Церкви и современного искусства, в том числе и в рамках соответствующих выставок, таких как «ДВОЕСЛОВИЕ/ДИАЛОГ» в Татьянинском храме при МГУ (2010), спецпроекта Государственной Третьяковской галереи «Хлеб Неба» (2011), выставки Российской академии художеств «Искусство и религия в пространстве современной культуры» (2013) и др. Сейчас мы пытаемся продолжить это начинание.

Я убеждён, что преодолеть системный постмодернистский кризис может лишь религиозное отношение к искусству. В сущности, ведь мало того, что искусство возникло из религии, − оно религиозно по сути. Если глубже проникнуть в природу искусства, можно заметить, что действие художественного метода всегда заключается в акте выявления. Художник являет воочию невидимое (незамечаемое) обыденным (профанным) взглядом, артикулирует, опредмечивает явление, подчас вопреки общественному мнению (социальной реальности), уверенный в своей правоте и часто оплачивающий эту уверенность всей своей жизнью. «Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом» (Евр. 11:1). То есть, сам принцип творчества основан на вере. Поэтому, можно сказать, искусства без веры не бывает, и вопрос может стоять только о ее характере — Человекобожеском или же Богочеловеческом.

Анализируя мнения противников диалога Церкви и современного искусства, звучавшие на наших круглых столах и в полемике вокруг выставок, можно выделить следущие группы противников диалога.

Первое – это ультраконсервативные круги, которые мыслят Церковь как некий национальный природно-культурный заповедник, в который посторонним вход воспрещён. Церковь закрыта от внешнего мира и врата её неприступны.

С ними оказались солидарны до зеркальных заявлений и ультрарадикальные антиклерикалы, тяжёлое наследие советского атеизма, которые, напротив, считают, что светское общество должно защищаться от Церкви руками и ногами, и ничего общего между ними не было и не может быть никогда.

Поколебать позиции перечисленной части нашего общества я, в сущности, не надеюсь. Вряд ли эти люди способны к диалогу. Интересует меня лишь последний тип противников (о людях, понимающих необходимость такого диалога, я здесь не говорю), − это предубеждённые против современного искусства люди, которых, на мой взгляд, большинство. Скандальные выходки радикалов с обеих сторон за последние пятнадцать лет, извращённые и раздутые заинтересованными в разжигании конфликта третьими силами, создали болезненное отношение у значительной части социума к современному искусству в целом. С этой аудиторией и надо работать, организуя круглые столы, выставки, дискуссии, способные понизить градус антагонизма в обществе, создать возможность для его конструктивного развития. И в перспективе надо бы, конечно, открыть Центр современного христианского искусства как постоянную площадку такого диалога.

В заключение приведу слова поэта и филолога Ольги Седаковой на эту тему: «Мне много раз уже приходилось говорить о том, что современная гуманитарная культура, современное художественное творчество подходит к пределу истощения. Социальный протест, пародия, невротизмы разных типов – вот и все темы, оставшиеся для актуального искусства: уже не искусства отчаяния, как высокий модернизм, а искусства «после отчаяния». Мы знаем, что память о другом мире и другом человеке хранит христианское предание. Но вторая сторона нашего цивилизационного кризиса состоит в том, что и Церковь давно не порождает великих творческих созданий, как это было во времена Фра Беато или Андрея Рублева. Поэтому я говорю о том, что только встреча двух этих сторон открывает нам выход из тупика».

Ирина Языкова: Сегодня мы можем говорить о становлении современной иконописной традиции

Возрождение иконописной традиции в России насчитывает уже почти четверть века. Поначалу трудно было поверить, что после десятилетий гонений на Церковь и массовых репрессий на этой выжженной земле что-нибудь может возродиться. Однако возрождение Православной Церкви — исторический факт, хотя и далеко неоднозначный. О неоднозначности его свидетельствует широкая дискуссия, которая разворачивается в церковно-общественной сфере по поводу литургического языка, практики причастия и исповеди, роли монашества и мирян, отношений Церкви и государства и многим другим проблемам. Немало споров ведется и о церковном искусстве.

Большинство искусствоведов, особенно знатоки древней иконописи, справедливо вопрошают: сумеет ли современное церковное искусство достичь хоть в какой-то мере той духовной и эстетической высоты, которой было отмечено иконописание в прошлом?

Напротив, специалисты по современности задаются вопросом: сможет ли иконопись стать заметным явлением современной культуры, или она останется маргинальным явлением как субкультурный феномен, никак не связанный с процессами, происходящими в современном обществе?

Наряду с этим возникают вопросы: в какой мере иконопись вообще искусство? Или мы имеем дело только с ремеслом, обслуживающим потребности Церкви? Насколько церковное искусство может быть новым и современным? Или оно неизбежно должно быть консервативным и только повторять прежде найденные формы? А если художник начинает искать новые формы и средства выражения, выходит ли он тем самым за рамки канона и перестанет быть церковным? Действительно ли непроницаема граница между церковным и светским искусством? Или они развиваются в тесной взаимосвязи друг с другом?

На многие вопросы ясного ответа пока нет, но одно очевидно: сегодня мы можем говорить не столько о возрождении иконописания, сколько о возвращении его и становлении современной иконописной традиции. Надо сказать, что эта традиция развивается весьма стремительно, хотя хаотично и мало предсказуемо. Но внутри нее вполне отчетливо просматриваются некоторые тенденции.

Во-первых, в последние годы стилистические поиски иконописцев приобрели широкое разнообразие и гораздо большую степень свободы и смелости творчества. Во-вторых, в работах российских иконописцев видна не только ориентация на разные исторические стили, но и появление индивидуальных манер письма, складывается такой феномен, который можно назвать «авторской иконой».

Понятия «авторская икона», «индивидуальный стиль», на первый взгляд, противоречат иконописному искусству, основанному на каноне и традиции, в котором соборное начало всегда превалировало над индивидуальным. Известно, что средневековая икона была анонимна и иконописец не считал свое произведение авторским. Понятие авторства утвердилось с эпохи Возрождения, которое мало затронуло русскую культуру. Однако это противоречие мнимое, потому что выдающиеся мастера, такие как Андрей Рублев, Даниил Черный, Феофан Грек, и в средние века резко выделялись из общей массы иконописцев, их имена упоминались в летописях и оставались в памяти потомков, их манере стремились подражать, их иконы становились образцами для последующих поколений. Разница только в том, что сегодня мы знаем гораздо больше имен иконописцев, их работы, биографии, но это следствие развития информационного общества.

Авторская икона — это явление в наше время вполне закономерное, потому что художник, даже работающий в сфере церковного искусства, остается современным человеком, не растворяющимся в массе коллектива. И чем более талантлив иконописец, тем более в нем проявляется творческая индивидуальность.

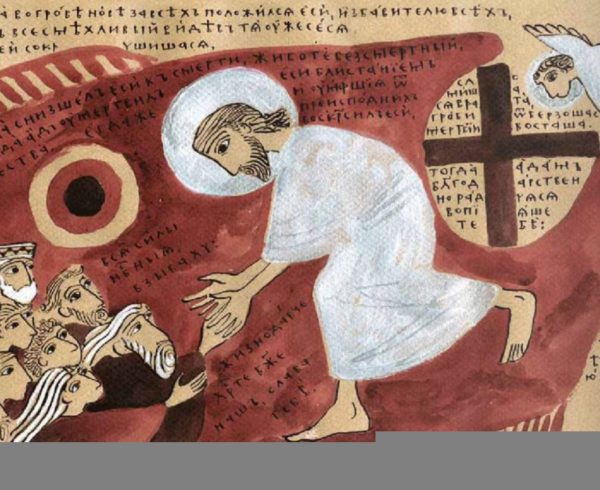

Фото Гора Чахала